이용 및 환불안내

이용방식별 이용기간 안내

- 정액제정액제로 제공되는 작품에 한하여 정액권을 보유중인 기간동안 제한 없이 이용 가능

-

대여구매 시점부터 3일(72시간)간 이용 가능

- - 선택 구매 또는 전체 구매 시, 조건에 따라 대여기간 연장

- - 일부 작품의 경우 1일 또는 2일간 이용 가능

- - 2개 회차 이상 일괄 대여 또는 전체 대여 시, 모든 회차의 이용기간은 동일

- 소장구매 시점부터 이용기간 제한 없이 해당 계정으로 영구적으로 이용 가능

이용안내

- 구매한 작품은 Web(PC, 모바일)과 APP에서 모두 이용할 수 있습니다.

- 무료로 지급 된 무료쿠폰은 구매 취소 및 환불 대상이 아닙니다.

환불안내

- 구매 후 7일 이내에, 뷰어를 오픈하지 않은 경우 환불 가능합니다.

- 전체구매는 구매 후 7일 이내에, 1개 회차도 뷰어를 오픈하지 않은 경우 환불 가능합니다.

작품소개

그녀를 만난 후부터는 인정해야 할 것이 너무 많다.

내가 그녀를 여자로 보고 있다는 것을 인정해야 하고,

무엇보다 이것이 자신의 짝사랑이라는 것도 인정해야 했다.

두근대는 가슴은 쉽사리 진정되지 않았다.

차가운 생수를 꽤 많이 마셨음에도 여전히 가슴은 콩닥콩닥 뛰고 있었다.

정민재 교수는 불과 얼마 전까지만 해도 그냥 스쳐 지나가도 모를 사람이었다.

가슴 깊숙이 넣어둔 이야기를 그렇게 꺼내놓을 만큼 친하지 않은 사람이

분명한데 왜 자신도 모르게 그 이야기들이 튀어나왔는지 모를 일이었다.

게다가 그의 손길은 왜 그리 따스했는지.

‘잘 자랐네.’라고 말하던 그 목소리는 왜 또 그리 위로가 되었는지.

정말 모를 일이었다. 그렇게 그들에게 사랑이 왔습니다.

내가 그녀를 여자로 보고 있다는 것을 인정해야 하고,

무엇보다 이것이 자신의 짝사랑이라는 것도 인정해야 했다.

두근대는 가슴은 쉽사리 진정되지 않았다.

차가운 생수를 꽤 많이 마셨음에도 여전히 가슴은 콩닥콩닥 뛰고 있었다.

정민재 교수는 불과 얼마 전까지만 해도 그냥 스쳐 지나가도 모를 사람이었다.

가슴 깊숙이 넣어둔 이야기를 그렇게 꺼내놓을 만큼 친하지 않은 사람이

분명한데 왜 자신도 모르게 그 이야기들이 튀어나왔는지 모를 일이었다.

게다가 그의 손길은 왜 그리 따스했는지.

‘잘 자랐네.’라고 말하던 그 목소리는 왜 또 그리 위로가 되었는지.

정말 모를 일이었다. 그렇게 그들에게 사랑이 왔습니다.

리뷰 운영방침 안내

모니터링에 의해 아래 내용이 포함된 리뷰가 확인될 경우 관리자에 의해 예고 없이 리뷰가 삭제 될 수 있습니다.

- 1. 욕설 및 비방 글을 등록한 경우

- 2. 유사한 내용의 글을 반복적으로 등록한 경우

- 3. 홍보 및 상업성 글을 등록한 경우

- 4. 음란성 글을 등록한 경우

- 5. 악성코드를 유포한 경우

- 6. 본인 및 타인의 개인 정보(실명, 연락처, 메일 주소 등)를 유출한 경우

- 7. 반사회성 글을 등록한 경우

- 8. 기타 관리자 판단에 의해 제공 서비스와 관계없는 글을 등록한 경우

정가

소장

권당 3,600원

전권 3,600원

로맨스 단행본 랭킹

더보기-

1.

설소염적고대탑화지려 [단행본] -

2.

총후지로 [단행본] -

3.

봉장구천 [단행본] -

4.

소반파양성대료(후부의 악동들을 키우게 되었습니다) [단행본] -

5.

도화선 [단행본] -

6.

원수 같은 소꿉친구 [단행본] -

7.

스폰서 게임 [개정판][삽화본] [단행본] -

8.

나쁜 몸정 [단행본] -

9.

농녀교당가 [단행본]

개인정보보호 활동

2024-E-R047

- 미스터블루(주)

- 조 승 진

- 미스터블루

- https://www.mrblue.com

- 개인정보보호마크 : http://www.eprivacy.or.kr

-

개인정보보호마크 인증사이트 현황

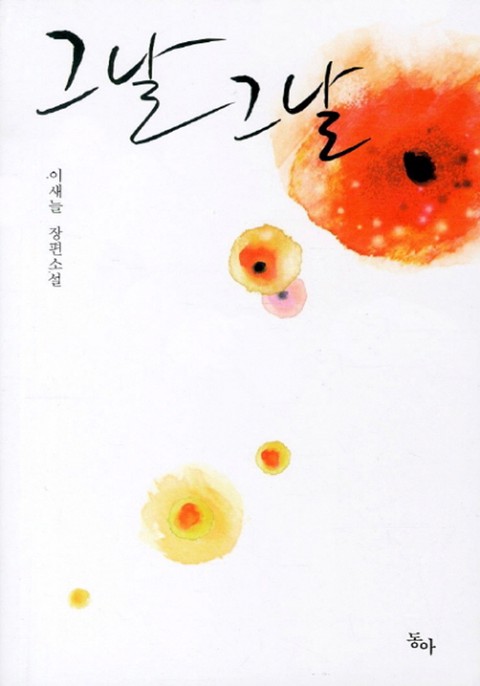

![사랑이 왔습니다. [단행본]](https://img.mrblue.com/prod_img/ebook/baro234912/cover_w480.jpg)